En Camagüey viví en un lugar a la salida de la ciudad yendo hacia Florida llamado “Los Calpes”. Este nombre parece que fue tomado de un pequeño sitio con un poco más de 10,000 habitantes de la provincia de Alicante, en España, en la costa mediterránea. “Los Calpes” camagüeyanos estaban adentrado como a un kilómetro de la Carretera Central, donde había como diez casitas de mampostería, construidas de manera que hicieran un semicírculo con una gran casa o chalet (término muy usado por los camagüeyanos) en el centro, también de mampostería, donde vivía el dueño de todo aquello. Algo así como el señor feudal con todos los siervos de la gleba. Nombre español del “repartico” y construcción al estilo del Coliseo Romano. Culto al amo.

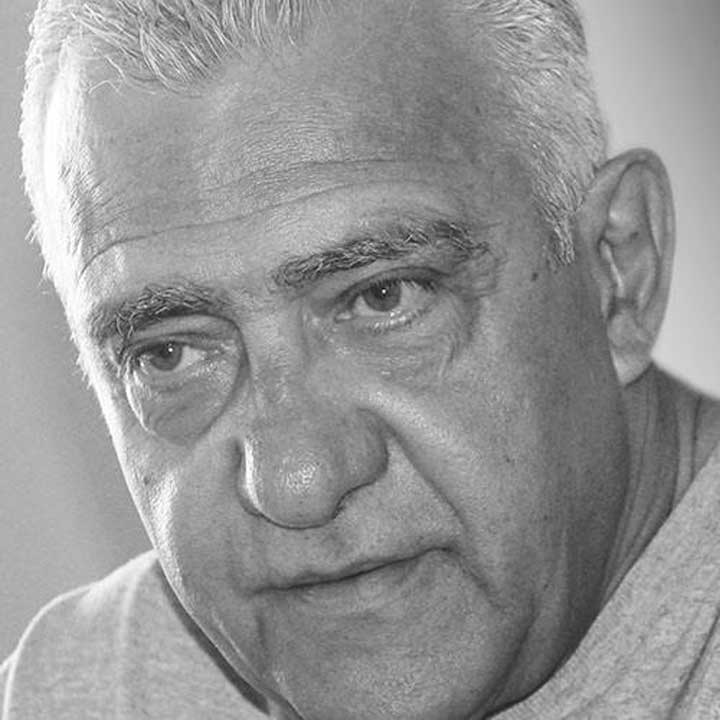

Era un buen hombre, amable, cariñoso, colaborador, con virtudes excepcionales para un dueño de casas en aquel entonces. Era un parrandero inveterado y trovadicto, lo que le venía muy bien a mi padre, que le hacía la voz segunda y hasta la primera. Cualquier aguacerito un poco fuerte era motivo para beber y cantar. Si era un huracán no importaba la intensidad y entonces era mucho mejor porque el “señor feudal” concentraba en su gran chalet a todos sus “vecinos” y el juglar Teodoro (Teo) Benemelis, guitarra en mano, no paraba de tocar y cantar y todo el mundo haciéndole coro y entre más fuerte “sonaba” el ciclón, más fuerte se cantaba y bebía. Creo que fue la primera señal y premonición de que “lo primero que hay que salvar es la cultura”.

Las mejores canciones y sones de la trova se cantaban en esos momentos en la mejor fiesta del año y que a veces se repetían 2 ó 3 veces, según la temporada ciclónica o cualquier vendaval. Mi padre en cualquier fiesta siempre entonaba un son, que no recuerdo el autor, que decía: “El día dos de Candelaria, bautizaremos al mono, y allí formaremos coro, con un gran precioso altar, y llevaremos al cura y también al sacristán, y se formará la gira, de esta rumba nadie sabe, y a falta de pan, casabe, comeremos en la cena.”

Y en un extraño latín todos coreaban: “domino, domino, do, amén, amén, amén, amén, que todos beban, que yo también, amén, amén, amén, amén.” Aquello era una peña espontánea y verdaderamente comunitaria. Nosotros los tropicales formamos una fiesta con cualquier aguacero, tormenta o ciclón. Son como imprescindibles en nuestras vidas, aunque después vengan las lamentaciones. Ajiaco, chocolate caliente, café y ron corrían por todo el chalet, convertido en refugio ocasional, trovadoresco y familiar. Todo era alegría, pero en ocasiones se formaba su tumultico, porque la novia o el novio, que nadie sabía que lo eran, se perdían entre la cocina, algún cuarto o rincón o algún “tarrito”, comentado pero no publicitado. También en esos momentos surgían amores inesperados, de parejas que a lo mejor nunca se habían ni mirado.

Esta es otra virtud de este tipo de aglomeración que crea un ciclón. Siempre pienso en los ciclones y tormentas y hasta frentes fríos, que exacerban las ganas de amar. Me parece que el aire sonando, la lluvia cayendo y el roce, espontáneo o no, de la piel, despiertan esos bellos instintos libidinosos. Estoy seguro de que muchos de los seres humanos han sido concebidos o promovidos por tragedias naturales y no naturales. Debe ser que uno siente la muerte mas cerca y decide aprovechar el tiempo que le queda.

Creo recordar que mi primera experiencia sexual me la provocó un ciclón. En una de las casitas aquellas vivía una rubiecita, flaquita, como de mi misma edad con 8 ó 9 añitos, llamada María. Siempre jugábamos a lo que apareciera, ya fuera a las casitas, a la una mi mula y a las dos mi reloj y cualquier otro juego o canto infantil que nos entretuviera o danzábamos a la “rueda, rueda, de pan y canela, si no quieres ir acuéstate a dormir”.

Durante la noche, de algún ciclón que ahora no recuerdo, dormimos en el piso, casi juntos, casi nos tocábamos con el aliento. Eso creó una expectativa infantil para el tiempo. Días después, jugábamos en horas del mediodía, en el patio de mi casa, a algo así como “el toca, toca”, la tomé por la cintura contra un árbol y le levante el vestidito, sin que opusiera resistencia, mientras sacaba mi pitico larguito y flaquito, que parecía un pequeño estilete rosado, casi violáceo, como queriendo reventar y que trataba por todos los medios de colocarlo entre sus muslitos rosaditos y también flaquitos, pero que ella abría con el mismo instinto que yo tenia para penetrarla. De momento una voz fuerte, gutural, que a mí me pareció venía del infierno, gritó “María ¿Qué coño estas haciendo?”. Era su madre, desde el patio que colindaba con el nuestro. “Isabelita, Isabelita, gritaba desaforada llamando a mi madre, “mira lo que tu hijo está haciendo” como si María no participara de nada. Yo era el violador, el acusado de tamaña inmoralidad.

Aquel pitico larguito y finito, que segundos antes se enseñoreaba, con altivez y virilidad, se encogió como la pita de un yoyo, como si lo hubieran cortado de un tajo moralizador. María corrió despavorida hacia su casa y yo entre a la mía como una flecha. De cerca a cerca, las madres conversaban, pero yo no escuchaba nada y las piernas me temblaban. Mi madre entró al cuarto y sólo me dijo: “cuando tu padre venga hablará contigo”.

Esperé, ansioso y temeroso, durante toda la tarde, a mi padre. Yo nunca le tuve miedo, porque su relación conmigo era trovadoresca-paternal, y siempre me enseñaba todas las canciones y orgulloso me llevaba a cualquier fiesta para que cantara haciendo la voz prima que el disfrutaba. “Aprieta, Ciro, aprieta”, me decía, y cuando terminábamos de cantar, todos aplaudían a aquel vejigo que cantaba en tonos muy altos, y mi padre con su cara tierna y orgullosa y una noble sonrisa, sólo me miraba con una aprobación que traspasaba mi corazón. Cuando papi llegó de su barbería en la tarde-noche y mi madre le hizo el cuento, me sentó en la mesa mientras comía y no me dijo una sola palabra. Sólo me miraba de vez en cuando, pero siempre con la mirada tierna. Al terminar de comer, suavemente, me dijo: “váyase a dormir”.

Cuando ya me hice un hombre y tuve hijos, precoces como yo, me he preguntado qué estaría pensando mi padre que debía decirme. Seguro se debatía entre la verdad y el respeto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que un niño hace y no debe hacer, entre el papel del padre de enseñar la hombría a su hijo y enseñarlo a respetar determinados códigos y costumbres. En aquella época la educación sexual no existía. Por su cabeza deben haber pasado muchas preguntas y dudas. “¿Es malo lo que hizo?” “¿qué le digo?”; “que eso no se hace, que es inmoral”, “¿me entenderá si lo regaño, si le hablo de precocidad y espera?”.

Siempre he pensado que debe haber sido un momento muy difícil en su vida. Por eso prefirió callar. Lo que si no cabe duda alguna es que en esa ocasión mi padre sintió un cierto orgullo de que su hijo varón fuera un hombrecito. Pero lo que tampoco he dudado es que María fue castigada y vilipendiada por su propia madre y tengo la certeza de que la mía dijo “ella es la sonsacadora” “ella lo provocó” “ella es una putica”.

El honor del macho salvado, el de la hembra tirado por el suelo, cosas que desgraciadamente aún existen. Pero María, donde quiera que esté, que sepa que fue mi primer gran amor y quizás haya sido la única mujer que recuerdo con un cariño especial, aún con la pureza infantil, y que la imagen de mi cuerpo sobre ella, recostados a un árbol, nunca la olvidaré.